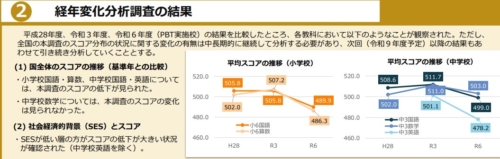

■急落する小学生の学力

7月末に文部科学省が公表した「経年変化分析調査」は、教育関係者に強い危機感を与えるものでした。全国の小学生の学力がこの10年間で有意に低下し、特に算数や読解力の基礎的部分での落ち込みが顕著となりました(図1)。同時に、学習時間は減少し、スマートフォンやテレビゲームといった受動的・個別的な活動に費やす時間が増大しています。こうした生活習慣の変化は、単に学力の低下にとどまらず、幸福感や自己肯定感、さらに「人の役に立てている」という貢献感といった非認知能力にも負の影響を与えていると報告されています(国立教育政策研究所)。

OECDの学習到達度調査(PISA)においても、日本の子どもたちの自己肯定感や学習意欲の低さが長年指摘されてきましたが、今回の調査はその延長線上にあるといえるかもしれません。

では、その原因はどこにあるのか。長く続いたコロナの影響、ICT教育の急速な普及、教師の多忙化など色々要因は挙げられますが、根本的な理由については専門家も「よくわからない」と認めています。今回は、家庭の社会経済的背景(SES)も調査され、学力との相関関係も強い影響を及ぼすと実証されていますが、それだけで現在の急激な変化を説明することはできません。だからこそ、誰を悪者にするのではなく、「ではいま、幼少期において何を優先すべきか」という建設的な問いを立て直す必要があると考えます。

■集団教育の意図はどこにある

千葉大学の藤川大祐教授は、子どもの世界を広げる「体験」の重要性を強調しています。幼少期に「人と過ごす楽しさ」や「夢中になる感覚」を身をもって知ることが、その後の学力や非認知能力の基盤をつくるという指摘です。同感です。発達心理学の祖エリクソンが説いたように「基本的信頼感」や「自律性の芽生え」は、仲間や大人との豊かな相互作用を通してのみ形成されるからです。いい換えれば、幼少期には「心身の野生」を取り戻すような経験、すなわち自然や集団の中で五感を総動員して没頭する体験が不可欠なのです。

しかし現代は、スマホに象徴される個別化の時代です。子どもたちはひとりで過ごすことに慣れ、他者や集団とのダイナミックなかかわりが乏しくなりつつあります。たいせつなのは、仲間とかかわる中でしか得られない「相互性の経験」であり、そこで得られる共同的学習の経験ではないでしょうか。

園という集団教育の場には、この相互性を自然に培う仕組みが備わっています。友だちと一緒にあそび、歌い、笑い合う。そのくり返しが、将来の学力を支える認知的土台を強めるだけでなく、困難に折れないレジリエンスや他者を思いやる心をはぐくみます。まさに「教育の根っこ」はここにあります。

園長として考えるべきことは、こうした集団教育の意図を時代の文脈にどう位置づけ、どう社会に伝えていくかです。個別化が進む社会だからこそ、子どもたちが共に生きる力をはぐくむ場としての幼児教育の価値は、かつてないほど大きな意味を持っています。私たちは、子どもたちが「心身の野生」をはぐくみ、未来をしなやかに生き抜くための基盤を、日々の園生活の中で確かなものとして語り継いでいきたい、と思うのです。