教育論– category –

-

なぜ、もくひょうカレンダーなのか。 自ら生活をつくり上げていくプロセス。

■子どもは「しつけられる」存在か各地の総幼研園の見学に伺うと、大抵の保育室の正面にしつけカレンダーが掲げられている光景に出会います。毎月の標語が日課の中に取り上げられて、子どもや先生の生活目標となって共有されていく。園児が唱える声は、まさ... -

幼少期に必要な「心身の野生」。 集団活動のゆたかさとは。

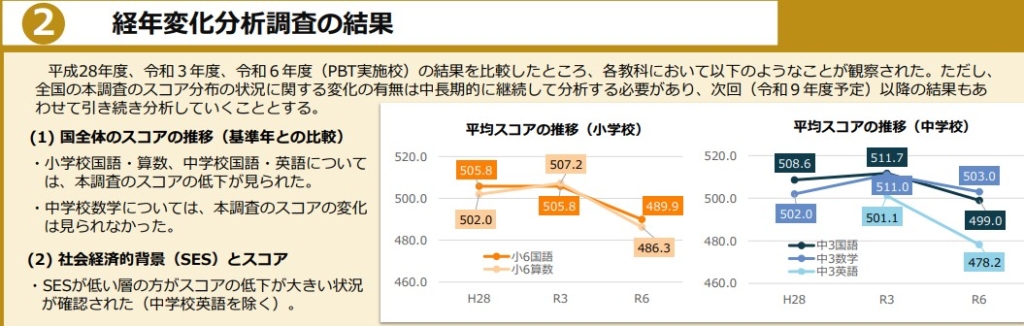

■急落する小学生の学力7月末に文部科学省が公表した「経年変化分析調査」は、教育関係者に強い危機感を与えるものでした。全国の小学生の学力がこの10年間で有意に低下し、特に算数や読解力の基礎的部分での落ち込みが顕著となりました(図1)。同時に、... -

人材育成から、人材開発へ。同僚性をはぐくむスキルとは。

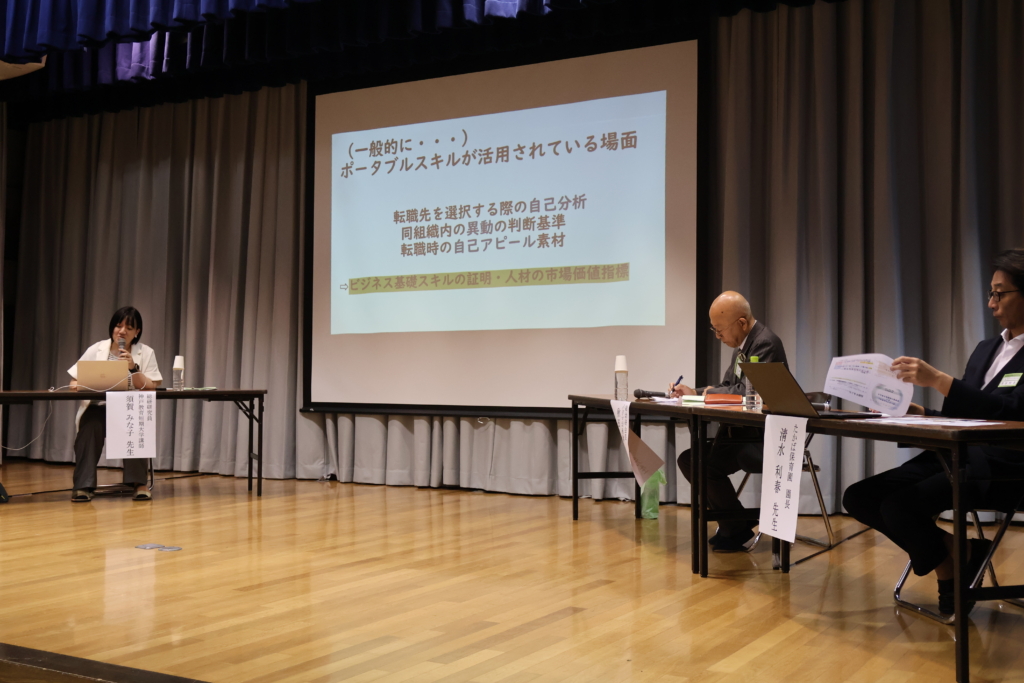

■資質か、スキルか生まれ持った才能や潜在的な力を資質といい、経験や学習を通じて後天的に習得したものをスキルといいます。最近はほとんど同じ意味で用いられるようですが、では、その人らしい「性格」とは資質でしょうか、スキルでしょうか。たとえば、... -

紙は「熟考」の表徴か。デジタル教育について思うこと。

■フィンランド学力凋落のわけ去年から日本でもデジタル教科書の導入が本格化しました。授業の展開もスムーズになって、個人の興味も最適化しやすい。そんなAI時代の教育を連想します。一方で、総幼研の活動では全て紙本位です。黒板やホワイトボードには模... -

変わる研修のカタチ。 グループワークが意図するもの。

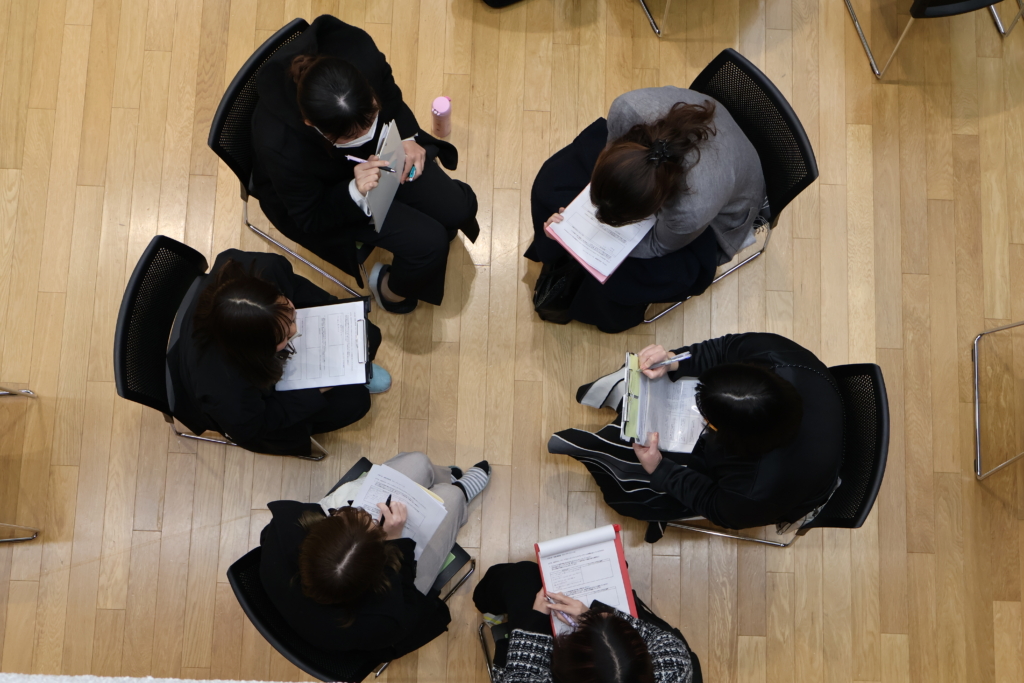

■保育者は何を学んでいるのか2月の全国公開保育では、午後の時間帯を使って、参加した保育者によるグループワーク(以下GW)がありました。あらかじめ用意して、同じ学年の担任同士が車座になって、総幼研の「先生としての心がけ」や、またいくつかの主題... -

継承と変化。 園長の「信念」が子どもの未来を変える。

■日課は、ビシッとさせることではない2月14日、パドマ幼稚園にて総幼研フォーラム・全国公開保育が終わりました。今回も全国から100名ほどの先生方にご参観いただきました。通算30回目となるそうですが、中には十何年ぶりの見学という先生の姿もありまし... -

支部公開保育終わる。 幼児教育施設はローカリティ醸成の拠点。

■模倣・反復から挑戦・探究へ駆け足で行く秋と並走するように、公開保育研修会が開催されました。その歴史は古く、コロナの間こそ休止となりましたが、発会当初からはじまり、支部制度ができてからは毎年4支部を巡回して、このたび通算150回(近畿支部)... -

本当のクリエイティビティとは何か ―自らの専門性を問い直す―

■ノイズなき探究はない私ごとですが、10月19日の幼稚園の行事「アート祭」と同時に、隣接するお寺・應典院内で一般向けに「極楽あそび芸術祭※1」を催すこととしました。こちらは若いアーティストの作品展で、事前に園児とも交流して、いろんなアイデアを盛... -

インスタと子ども理解。 園が作り出すソーシャル。

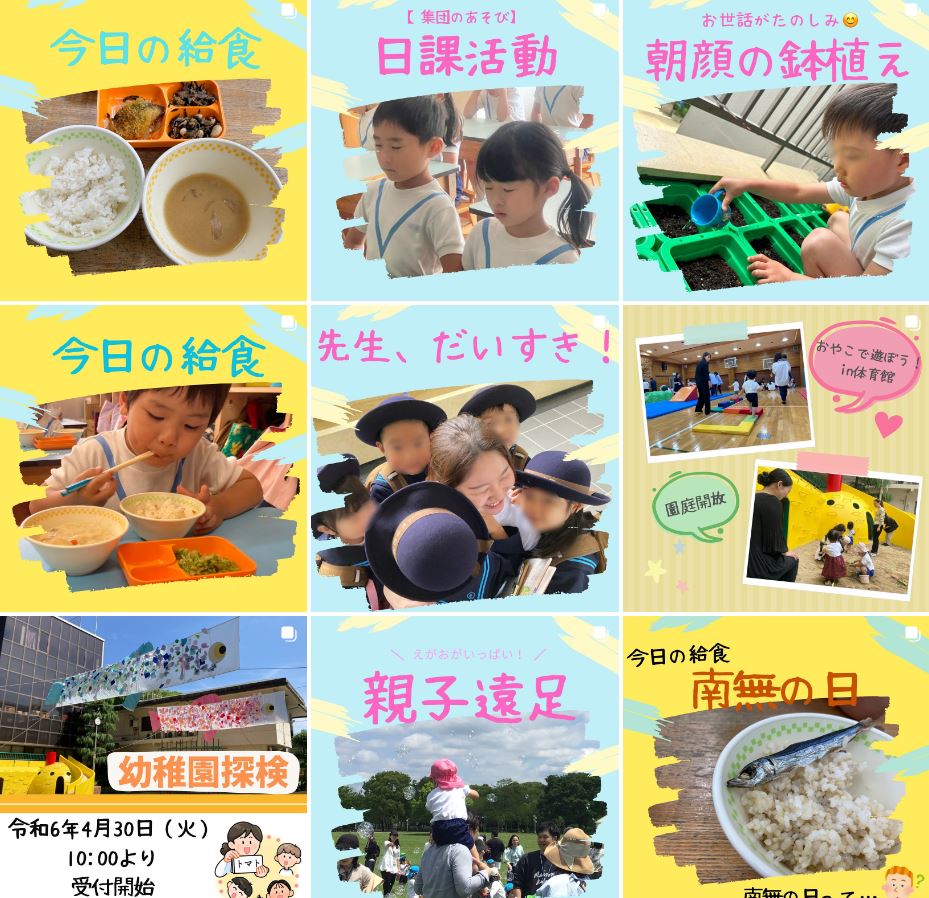

■選ばれる園の成否を決める政治も経済もS N Sなくして活動がはじまらない時代です。教育も同じ。特に幼児教育では園の情報発信ツールとして、必要不可欠な存在となりました。パドマ幼稚園では比較的早くからS N S に取り組んでおり、3年前からはインスタ... -

総幼研の不易と流行、 世代を超えて受け継がれるために。

■先代会長、最後の舞台間もなく総幼研40周年記念の園長研修会が開催されます。ちょうど10年前、30周年の2014年には先代会長秋田光茂先生が逝去しています。時の流れに、感慨深いものがあります。思い出に強く残るのは、同年6月に横浜で開催された園長研修...