秋田光彦会長の教育コラム– category –

-

エビデンスは万能か。 実践と研究の横断的関係を。

■信念か、エビデンスかエビデンス(科学的根拠)が大流行りです。幼児教育を巡る新刊図書もどれも「科学」や「実証」「データ」などを強調します。ヘックマンのペリープログラム以来、この傾向はますます根強くなっているようです。また教育経済学という領... -

コロナ禍生活3年目。 共鳴、共感、共体験と人間発達。

■マスクによって脳は退化する?私の暮らす大阪では三度まん延防止措置が延長となり、一向に落ち着く気配がありません。当該地域では、年度末の恒例行事、特に卒園式の縮小や自粛に苦慮された園長先生も多いのではないでしょうか。パドマ幼稚園では去年の時... -

子どもの内なる力を引き出すために。「森のようちえん」に思うこと。

■自然から気づきを学ぶ4年ほど前に、ドイツを訪れた時、本場の「森のようちえん」を見学する機会に恵まれました。天然のままの森の中に天幕を張って、園児たちが共同生活をしていたのですが、日本の幼稚園の光景に慣れ親しんだ者には、ちょっとしたカルチ... -

「やり方」から「あり方」へ。プロセスを考える。

■ドキュメンテーション注目の"ワケ"最近「プロセスエコノミー」というビジネス書を読みました。経済が成熟してどれを買っても同じような飽和社会では、完成品あるいはアウトプット(成果物)で稼ぐ経済から、完成にいたる道のりで顧客を集める、新しいプロ... -

オンデマンドシステム開始。学びの共有と実感。

■変化した観戦スタイル東京オリンピックがはじまりました。開催までには賛否あったものの、57年前の大会を知っている世代としては感慨深いものがあります。アスリートの記録はもちろん、種目や会場もどんどん新しくなっていきますが、オリンピック放送の観... -

紙は滅びない。「身体で読む」経験。

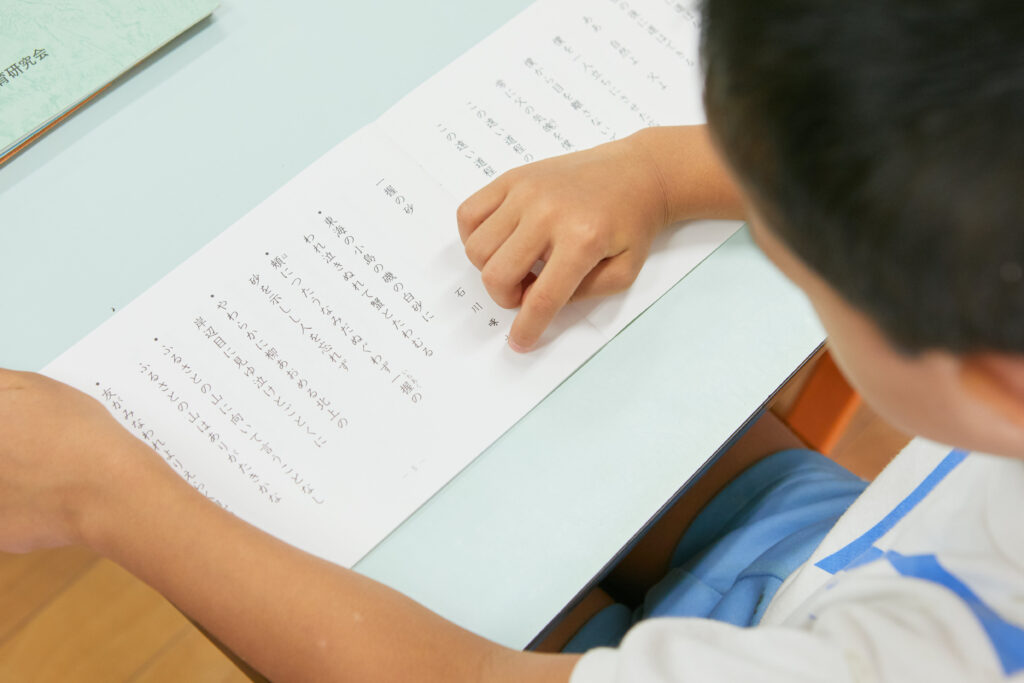

■デジタル教科書の登場子どもは人生の最初期において、手のはたらきを総動員して文字に出会っていきます。指で紙の上をなぞり、文字を指す。絵本であれば本を手に持って(支えて)、ページをめくっていく。私は今でも読書の際は、重要な箇所にマーカーを引... -

日本の教育の「実力」を、データから読み解く。

■自信がないから一層がんばる最近読んだ「日本の教育はダメじゃない」(ちくま新書)は、多くの日本人が思い込む「日本の教育はダメだ」観を豊富な国際比較データで問いただして痛快でした。曰く勉強に興味がない、知識がない、学力格差は大きい、いじめ・... -

Webミーティングによる研修。 自律学習の新たなはじまり。

■パーソナル・スペース人と人の距離(ディスタンス)ということについて、色々議論された1年でした。握手したり肩を組んだり、語り合ったり、そういう親密な人間行為が規制あるいは警戒されて、距離とつながりについて考えさせられた1年でもありました。... -

集合経験と身体知。

■支援か、管理か3月から配信される総幼研フォーラムの代替配信動画にて、森口佑介先生と対談の時間を持ちました。京都大学にて発達心理学を専門にされており、子どもの自己制御力を担う実行機能という脳の研究で著名な研究者です。動画の前半では、実行機... -

「共助の心」をはぐくむ 園教育の可能性。

■ソーシャルキャピタル毎年冬から春にかけて、大きな災禍の記憶が蘇ります。1月には阪神淡路、3月には東日本と、誰もが忘れることのできない大震災の経験です。被害のあるなしにかかわりなく、「心の被災」は多くの日本人に悲しみや痛みを及ぼしました。...